喜报

近日

国家法官学院公布

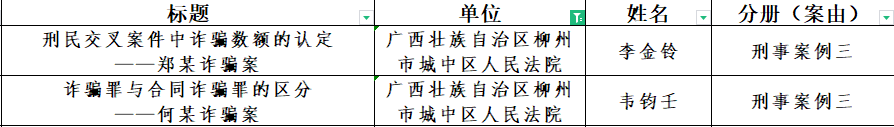

《中国法院2023年度案例》

柳州市城中区人民法院2篇案例

成功入选

在《中国法院年度案例集成丛书》中

城中法院有1篇案例入选

案例节选

案例一:刑民交叉案件中诈骗数额的认——郑某诈骗案

编写人:柳州市城中区人民法院 李金铃

司法实践中,存在欺诈性借款和借款诈骗难以区分的问题,欺诈性借款的行为人即使有一定的欺骗行为,但其欺骗内容仅是对个别事实、次要事实或者局部事实的欺骗,因此属于民事纠纷。而借款诈骗中的行为人虽然向被害人签订有借条,具有民间借贷的表象,但是因其虚构了足以使被害人产生错误认识的事实从而使被害人主动交付财物,这些虚构的事实是整体性的,行为人根本没有履行的诚意或者履行能力,只是签订借条增加被害人的信任,即使有部分支付借款利息的行为,也属于诈骗犯罪。

案例二:诈骗罪与合同诈骗罪的区分——何某诈骗案

编写人:柳州市城中区人民法院 韦钧壬

合同诈骗罪不仅侵犯他人的财产权利,更主要是侵犯了市场秩序,诈骗罪则是侵犯公私财产所有权。改革开放以来,利用合同进行诈骗的犯罪增多,不仅侵犯公私财物所有权,还扰乱了市场秩序。因此,97年刑法把利用合同进行诈骗的行为从普通诈骗罪中分离出来,置于刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济罪”的“扰乱市场秩序罪”一节中。要认定是否构成合同诈骗罪,必须认定行为人是否利用合同扰乱市场秩序。认定利用合同扰乱市场秩序,可以从以下方面展开:1、市场秩序应当体现公共性,合同交易中的关系只能反映个人的权利,不具备公共性的不足以侵犯市场秩序,不能认定为合同诈骗罪中的“合同”。市场是不特定多数人商品交易的场所,如果只是个别交易是无法认定为市场的,市场具有聚集性和公共性的意味。秩序是指自然、社会进程中存在某种程度的一致性,连续性。故只有反复、多次出现的行为才可能认定为秩序问题,偶然发生的个别现象不存在扰乱秩序一说。2、判断是否侵犯市场秩序,可以从签订合同的主体是否从事经常性经营活动,合同的标的、内容或者其他事项是否涉及公共领域或对社会公众产生影响,是否涉及不特定多数的人。

案例三:植物人的诉权保障——甲银行股份有限公司柳州立新支行诉牛某信用卡案

编写人:柳州市城中区人民法院 许兰珍

本案根据病例及公众认知程度等情况,未经法律特别程序,采用个案审查,将植物人视为无民事行为能力人,并直接依据相关法律规定,让有监护能力的人按顺序担任监护人,能及时有效地保护当事人的合法权益,保障案件诉讼活动顺利开展。同时,基于植物人的人道主义关怀,准确适用不可抗力及公平原则,有效减轻植物人家庭经济负担,全面平衡了违约方与损失方的利益,取得良好社会效果,本案具有一定的新颖性、创新性,具有借鉴意义。

今年来,城中法院高度重视优秀案例发掘、编写工作,不断优化工作机制,注重人才培养,初步搭建了以优秀年轻法官、法官助理为骨干的调研团队,引导干警结合办案实践,积极发掘优秀案例、庭审、文书等,总结提炼办案经验。下一步,城中法院将继续深化优秀案例、优秀文书、优秀庭审发掘、培育工作机制,切实推动法院工作高质量发展。

审核:唐晓穗

编辑:汤颖杰